編集部のオススメ記事

2025.07.25

神奈川大学の学生が読み解く紙芝居の言葉たち『KU国策紙芝居プロジェクト』(2025年7月号中区・西区版)

国策紙芝居は庶民の娯楽でもあった

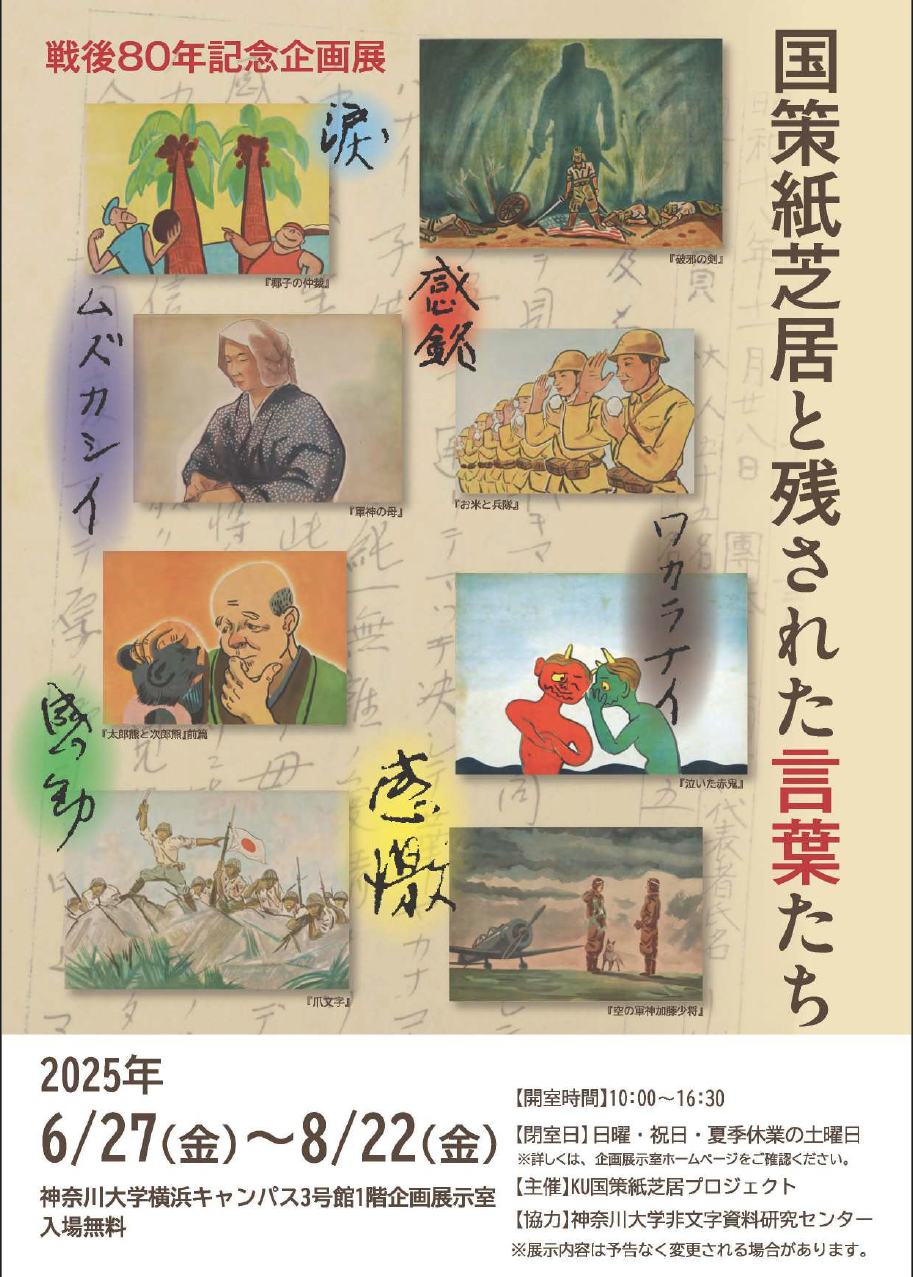

本企画展では、戦時中に国策宣伝の一環として制作された「国策紙芝居」と、その貸し出しを行っていた鎌田共済会(香川県坂出市)によって作成された『紙芝居感想録綴』などの資料を展示。紙芝居は学校や寺社、集会所などで広く活用され、戦意高揚のプロパガンダ手段であると同時に、人々の娯楽のひとつでもあった。

展示を企画・実行したのは、神奈川大学非文字資料研究センター 新垣夢乃准教授の呼びかけにより学部や学年の枠を超えて集まった5名の有志学生からなる「KU国策紙芝居プロジェクト」。ヒアリングなどの現地調査や感想録の読解、展示資料の収集から構成までを学生主体で担った。

あなたなら どう感じますか?

参加した女子学生の一人は「図書館や市役所に片っ端から電話して、資料の提供をお願いしたり、取材のアポを取ったり、地道な調査を重ねました。個人的には絵がもう少し綺麗だったら良かったのにって思いました(笑)」。

3年男子学生は「感動や感謝の文字に、銃後の人びとが物資の乏しい中でも支えあっていた暮らしが垣間見えた。展示の構成は、配置ひとつで見え方が変わるから難しかったけれど、やりごたえがあった」と話す。

また別の3年女子学生は「道徳や娯楽として受け入れられていた背後で、知らない間に戦争に協力させられていたことへの怖さを感じた」と振り返った。 別の男子学生は「本物の紙芝居と感想が同時に見られるのがこの展示の魅力。現代を生きる自分だったらどう思うのか。年代を問わず戦争を身近に感じられるはず」と話す。 新垣准教授は「若い子が考えて展示したら、同世代の子はどう感じるのか知りたかった。企画全体を学生に任せ、私は助言する程度の伴走役に徹した。彼らの視点を通して、紙芝居が語る過去の断片に耳を傾けてほしい」と語った。

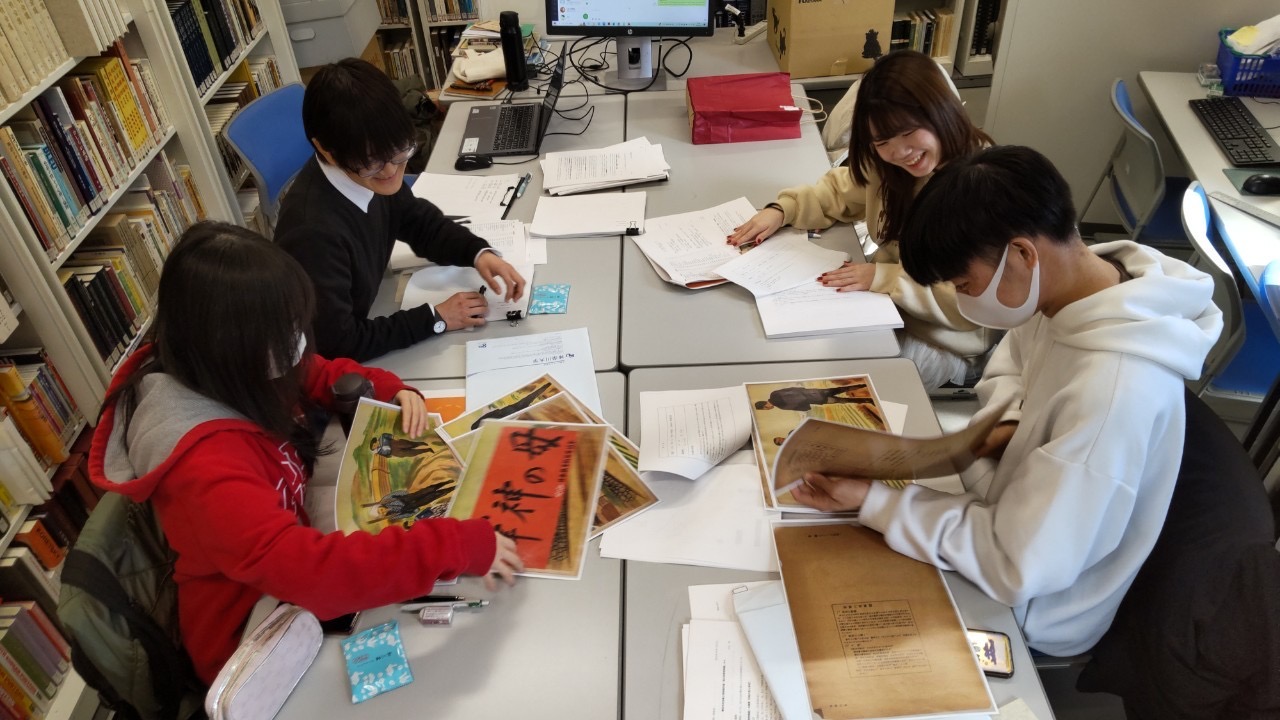

学生たちはそれぞれ担当を決め、月に一度意見交換を重ねた

紙芝居と感想を見比べて、展示作品をじっくりと選別

展示資料の収集やインタビューの為に、香川県坂出市を訪問